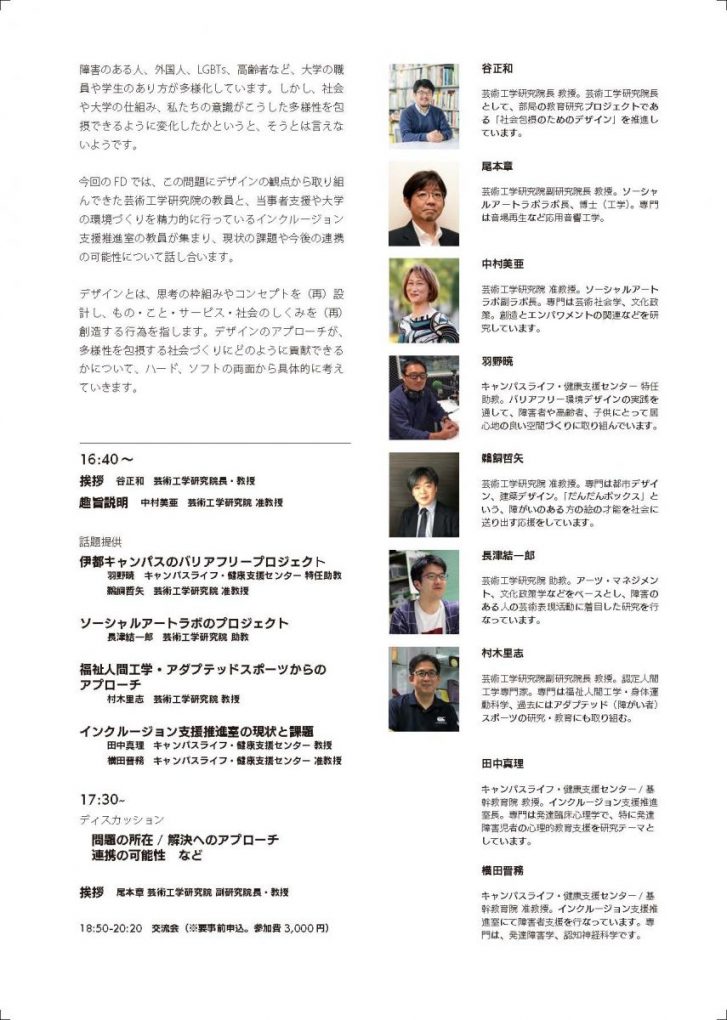

九州大学大学院芸術工学研究院は、2019年10月より、包摂型の社会を作るためのデザインの研究を進めています。研究教育活動の一環として開催した今回のシンポジウムには、九州大学キャンパスライフ・健康支援センターインクルージョン支援推進室の先生方をお招きし、芸術工学研究院の教員を含めた6名の先生にそれぞれ話題提供をいただきました。

多様性を包摂する社会をつくるために、多様な人たちが違いを認め合う関係性を築く仕掛けや、人の意識を変える仕掛けについて、デザインを通してどのように考えられるのか。実際に今までどういうことがなされてきたのか、今後どういう課題があるのか、ということを考えることが今回の目的です。

はじめに伊都キャンパスのバリアフリープロジェクト、芸術工学研究院が中心に行っているソーシャルアートラボ(SAL)のプロジェクトや福祉人間工学、アダプテッドスポーツの研究、最後にインクルージョン支援推進室の現状と課題について、たくさんの事例を交えてご紹介いただきました。後半は登壇者全員参加によるディスカッションが行われ、課題解決のためのアイデアについて、語っていただきました。ディスカッションパートの一部をご紹介します。

課題解決のための知恵「心理的バリア解消のための鍵」(ディスカッションパートより抜粋)

中村:大学というフィールドで社会的障壁をなくすため課題を投げかけたときに、どういうところに実現の難しさを感じるのでしょうか?

横田:多様な方々の多様なニーズに対していくつかバリアがあって、ひとつは情報のバリア。視覚障害があったりすると、雑多な情報の中から必要な情報を取ることが非常に難しい。車いすの方が傘を差せずに移動範囲が限られたり、荷物が濡れてしまったりという物理的なバリアがあります。

田中:例えば奨学金を申し込みたいけど、男子学生限定になっている、というのは制度的なバリア。これら情報、物理、制度の根底を支える、「心理的バリア」というのものが非常に大きいと思います。

中村:皆さん障がいのある人たちとの活動をされてると思いますが、どういうところが心理的バリアになっていて、克服する難しさやバリアを超えるために必要なことについて、どうお考えでしょうか?

鵜飼:だんだんボックスをやってる知的障がい者の方には実はバリアは無く、自然にやっています。彼らが描く本当にすごいと感動する絵を目の当たりにし、同情みたいな感情がなくなったとき、心理的バリアはこちらにあると気づきました。

村木:授業の中で学生が身体的な疑似体験を行っているが、心理的なところまではなかなか難しい。多様性の社会ということを考えると、世の中には様々な特性の方がいらっしゃる。その時に身体面だけだと不十分で、もっと幅広く世の中を見てほしいので、そこはもう少し改善したいです。

長津:アートでもデザインでも、どういうふうに人に気づきを生み出すかが大切なのでは。私たちがSALでやっていることとは、心理的バリアや気づきを生む仕掛けをどう作るかということかなと思いました。

羽野:キャンパスバリアフリー検討研究会でピアサポーターの学生の子たちと触れ合ったときに、びっくりしたんです。障がいのあるなし関係なく当然の友達のように接している。いろんなものに直面しながら生活し、お互いに同じ時間を過ごしていく中で、長津先生が仰る「気づき」が生まれ、そういう関係性が生まれるのではないか。

中村:ジェネレーションも大きいかもしれません。若い人は柔軟な気がしますね。

田中:今の学生たちが小学生位のときに特別支援教育ができて、発達障害の子たちとも身近に過ごすようになりました。先ほどの制度的バリアのお話で、何がバリアになっているのか、例えば制度を検討する方など、どういう方々の認識を変えるのか、多様に考えないといけない。

中村:それぞれの人たちに向けて、いろんなアプローチがあるのかもしれません。制度のデザインを変えるのは上の方々だけれども、提案は若い人たちもできると思います。何かアイデアを吸い上げていく場があるといいですね。

このディスカッションの後も、課題解決のための様々なアイデア、具体的な課題や大学のあり方についても、白熱した議論が行われました。当日は学内外より50名以上の参加者を迎え、盛況となりました。この機会に、芸術工学研究院とインクルージョン支援推進室がより一層連携し、課題解決について取り組むことが期待されます。

多様性を包摂する社会のためにデザインができること

挨拶|谷正和 (芸術工学研究院長・教授)

趣旨説明|中村美亜(芸術工学研究院 准教授)

話題提供|

「伊都キャンパスのバリアフリープロジェクト」

羽野暁(キャンパスライフ・健康支援センター 特任助教)

鵜飼哲矢(芸術工学研究院 准教授)

「ソーシャルアートラボのプロジェクト」

長津結一郎(芸術工学研究院 助教)

「福祉人間工学・アダプテッドスポーツからのアプローチ」

村木里志(芸術工学研究院 教授)

「インクルージョン支援推進室の現状と課題」

田中真理(キャンパスライフ・健康支援センター 教授)

横田晋務(キャンパスライフ・健康支援センター 准教授)

ディスカッション|

・問題の所在

・解決へのアプローチ

・連携の可能性 など

挨拶|尾本章 (芸術工学研究院 副研究院長・教授)

司会|中村美亜(芸術工学研究院 准教授)、尾方義人(芸術工学研究院 准教授)

交流会(終了後・デザインコモン1F)

[主催]九州大学大学院芸術工学研究院

[共催]九州大学キャンパスライフ・健康支援センター インクルージョン支援推進室キャンパス

日時

2020年2月19日16:40-18:40

場所

九州大学大橋キャンパスデザインコモン2F

福岡市南区塩原4-9-1

お問い合わせ

芸術工学部学務課教務係

E-mail:gkgkyomu(a)jimu.kyushu-u.ac.jp

![九州大学イノベーションデザインネクスト[KID NEXT]](https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/wp-content/themes/kidnext/img/logo_header.png)