九州大学大学院芸術工学研究院は、デザインの体系化を目的としデザイン学の基礎論に取り組んでいます。この度、第15回デザイン基礎学セミナー「芸術祭のつくりかたと危機管理」と題し、ジャーナリスト/メディア・アクティビストの津田大介氏をお招きしてオンライン・セミナーを開催しました。あいちトリエンナーレ 2019 芸術監督を務めた経験から、芸術祭実施にいたるまでの経緯と、「表現の不自由展・その後」の中止から再開に至るまでの危機管理について講演を頂きました。当日の模様を、本学芸術工学研究院古賀徹教授が振り返ります。

ものごとを開くことでしか活路を開けない、あいちトリエンナーレ2019にて芸術監督を務めた津田さんのお話を伺って、そうしたフレーズが頭に浮かぶ。

自治体が人集めや経済効果のためにアートを利用する傾向が強くなる一方で、社会や政治から距離を置き表現の可能性を純粋に追求するアートの自律性を守る伝統もある。この二者択一に対して津田さんは、アートの営為自体を社会化、政治化することで、あえてその自律性を追求する道を選択したように思われる。

地域振興の手段としてのみアートを利用するのであれば、そこに政治色はあってはならない。地方公務員法によって公務員は政治的に中立でなければならず、したがって公金を支出する芸術祭もまた、この意味で特定の政治的な色彩を帯びてはならない、と。

だが津田さんは、展覧会に出展する作家たちのジェンダー格差を問題にすることで、とくに政治的であるとはかぎらなかった従来の現代美術の展覧会のうちにも、女性排除というもう一つの政治性が逆に潜んでいたことを問題化した。話題となった「表現の不自由展・その後」についても、これまで展示拒否されてきた作品をあらためて展示にもたらすことによって、公立美術館の言う、いわゆる「政治的中立」の名の下に何が排除されてきたのかを可視化し、逆にそうした中立なるものの政治性を問題化しようとした。そうすることによって津田さんは、 地域のひとつのローカルなイベントをグローバルな普遍性を問うものへと転換し、政府による補助金の差し止めをも帳消しにするほどの空前の興行成績を結果的に上げることになる。

アートやキュレーションの自律性ということが主張される。アートはアーティストや学芸員たちの専門知によ ってのみ運営されるべきであり、政治家をはじめとした専門知を持たない素人がそこに口出しや介入してはならないと。それは表現の自由に反すると。だが津田さんは外部からの訪問者として、そのように主張するアートやキュレーションの現状がいかに偏っているか、そこに潜む政治性を問うことによってその閉鎖性を公共の議論に開こうとした。

それゆえに、展示された内容が「偏っている」という政治家や世間の声に対しても、学芸の自律性に立て籠もることを津田さんは良しとしなかった。政治家の上からの介入に対しては、一旦閉鎖された展示を再開することによって逆にそれを一市民の意見表明として相対化し、そうした政治的介入の政治性をかえって公共の議論に曝した。抗議電話を組織する人々とはホテルの喫茶店で怒鳴りあいの対話をすることで、関係とも言えぬ関係を作りだした。このようにむしろ危機的状況に曝されることでかえって、表現の自由の敵だと津田さんを攻撃してきたアーティストたちや、展示会を支えたボランティアの人々とも津田さんは関係を深めていった。

表現の自由は、外部の声をたんに遮断するのではなく、むしろそれらに直接に向き合うダイナミズムのうちで、むしろその向き合う技術を洗練させるたえざる工夫のうちに息づく。その工夫をあえてデザインと呼ぶとすれば、そのデザインが「危機管理」と呼ばれる。あいちトリエンナーレ2019のテーマであった「情」は、感 情、情報、人のなさけの三つの側面をもつと津田さんは言う。その三つの局面にもみくちゃにされながら、それ でもなお、明るい場所に様々な物事を持ち出していく、そうした気迫に支えられ、展覧会はいわば公共性のアー トの様相を呈することになった。憲法89条は、「公の支配」の及ばないものへの公金支出を禁じている。だがこの展覧会は、そうした意味での「公の支配」をたしかに受けていたのだといえる。

追記:当日のアンケートに津田さん宛のご意見がありましたので、質問と津田さんからの返答を記載します。

〈ご意見〉

ダメもとで津田さん宛のメッセージです。アーティストの性別を均等に、ということでした。選ばれた女性アーティストの年齢層に偏りがあるように思います。やはり女性は若くないと価値がないのでは、、、と思わされるところがありました。今後は広く目配りしていただけると、なお一層アートに希望を感じることができると思います!

〈津田さんからの回答〉

この点については実は内部でも議論があったんです。ただ、現実問題として、女性アーティストも日本特有のM字曲線問題(出産した女性が、夫の家事サポートなどが足りず、子育てで会社にも復帰しづらくなることで元のキャリアに戻れず30代~40代の就業率が男性と比べて顕著に低くなる)があり、具体的にいうとアーティス ト活動をこの年代でやめてしまう女性が非常に多いんですね。そうした時期を乗り越えアーティストとしてエスタブリッシュされた50代以降のアーティストは結構いるのですが、かなりの割合で未婚率が高かったりします。

あとは年齢が上のアーティストで何人か決まっていた女性アーティストがいたのですが、ほかの展示、体力などもろもろの理由でキャンセルになったりということがあり、今回の年齢構成になったという部分もあります。

男女平等にするというアファーマティブ・アクションにはこだわりましたが、それ以上にテーマ性にあった作家を選ぶという部分は崩せなかったため、結果的に年齢層的に薄かった40前後の女性アーティストが少なくなっ てしまったという事情があります。内部での議論はあり、目配りもしていましたが、どうしても限界はあったということです。まずは第一歩を踏み出すということを重視し、内容や年齢層のバランスなどは今後の課題という ことになるのだと思います。そしてそれは僕のような美術業界の外の人間がやることではなく、美術業界が中から変えていってほしいな、とも思いますね。

[登壇者]

津田大介 Daisuke Tsuda

ジャーナリスト/メディア・アクティビスト。ポリタス編集長。大阪経済大学情報社会学部客員教授。1973年生まれ。東京都出身。早稲田大学社会科学部卒。テレ朝チャンネル2「津田大介 日本にプラス+」キャスター。J-WAVE「JAM THE WORLD」ニュース・スーパーバイザー。

日時

2020年9月29日(水)16:00-18:00

場所

オンライン

お問い合わせ

デザイン基礎学セミナー事務局 九州大学大学院芸術工学研究院 古賀徹

designfundamentalseminar@gmail.com

-

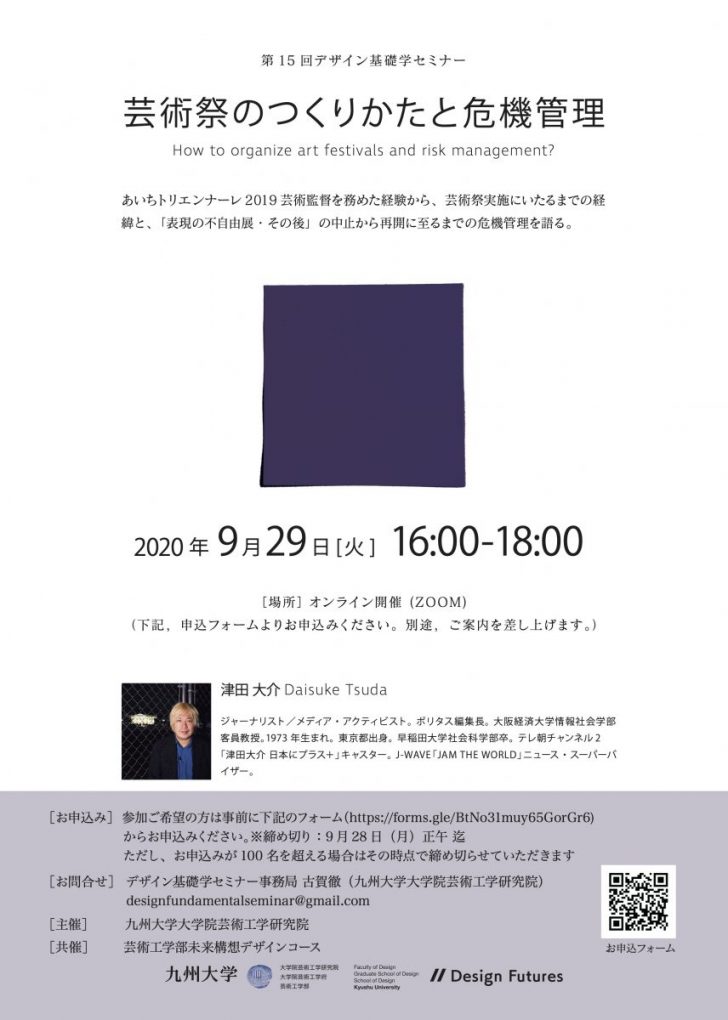

第15回セミナーチラシ

閉じる

第15回セミナーチラシ

閉じる

第15回セミナーチラシ

![九州大学イノベーションデザインネクスト[KID NEXT]](https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/wp-content/themes/kidnext/img/logo_header.png)