2019年から活動をスタートした九州大学大学院芸術工学研究院のバイオラボでは、現在取り組んでいる「次世代のデザイン教育(創造性教育)手法の開発」の一環として、生命美学、人工知能、バイオアート、人工生命、DIYバイオ、といった知性と生命をとりまく複数の視点から、学内外の様々な研究者と共に研究活動に取り組んでいます。

現在、バイオラボで九州大学大学院農学研究院博士課程の池永照美さんがとカイコの吐く糸を使った実験を進めています。この実験では、カイコがつくり出す糸や膜などの産物やカイコならではの造形プロセスを利用したデザインの可能性を探求します。

これまでの実験の様子はこちらから

カイコの平面吐糸実験

ナノセルロース×シルクフィラメントの融合素材のデザイン

バイオラボ カイコの不織布

真綿づくりワークショップ

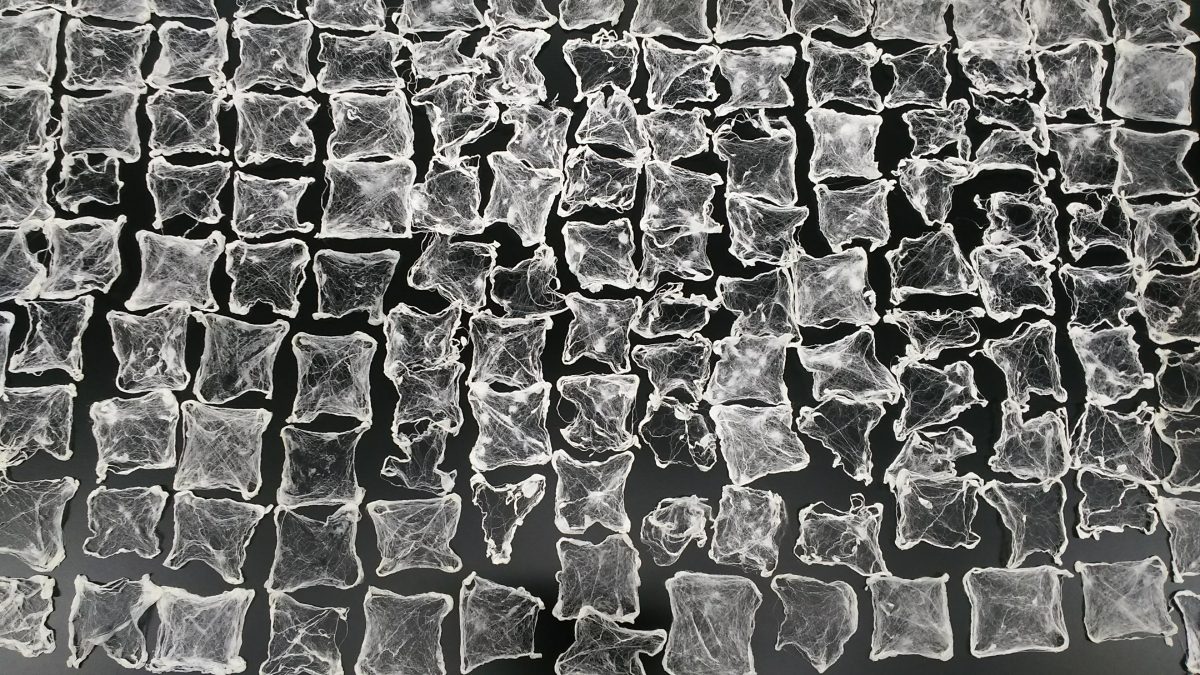

この度、一般公募で参加者を募り、福岡市科学館でカイコの真綿づくりワークショップを行いました。ワークショップにはこどもから大人まで68名の参加があり、まず、カイコの繭から作る真綿や植物のワタから作る綿や石油から作るポリエステルの綿を比較し、違いを比べました。それから、真綿とナノセルロース不織布を制作するプロセスの一部である角真綿を木枠を使って一枚一枚手で広げ、約170枚の真綿を制作しました。

同じ木枠を使用しているにもかかわらず、それぞれの個性が表現されていて、手仕事ならではの味わいがあります。通常、角真綿は人の手でさらに薄く伸ばしていき、はんてんや布団の中綿として使われます。薄く、際限なく伸び、軽くて薄い綿を作ることができます。

写真:角真綿(左はほぐす前、右はほぐした後)

この真綿、絹産業の長い歴史の中で、絹糸にするには向いていない繭を活用したものであることはご存知でしょうか?

カイコは、卵、幼虫、さなぎ、成虫と成長するにつれて姿かたちが変わる完全変態をとります。特に、幼虫からさなぎ、さなぎから成虫のカイコ蛾になる時期は、かたちが大きく変容します。この重要な時期を過ごすために、2〜3日かけておよそ1000mもの糸を吐き、自身が籠る繭を形成します。この繭を一糸に解くと絹糸のもとになります。1000mもの糸を一本の絹糸に解くには、大変な労力が必要です。そのため、一般的な絹糸の製造工程では形の揃った繭が使用されます。

形に個性のある繭や、カイコ蛾が羽化した後の繭、二匹のカイコで一つの繭を作った場合、繭層の一部が薄い繭など、このような不揃いの繭はくず繭、不良繭と呼ばれ、昔から真綿として利用されてきました。

植物のワタ(棉)からできる綿に対して、カイコの繭から作る綿を真綿(まわた)と呼びます。種子を保護し、発芽させるためのコットン棉は産毛のような短繊維ですが、繭から作る真綿は約1000mの糸が繋がった長繊維です。そのため、棉のように機械で撹拌して大量生産することは難しく、人の手で繭を一粒ずつほぐし、複雑に絡まっている長い繊維を広げて真綿にします。

真綿のフィラメント×ナノセルロースファイバーの融合素材

私たちは、この真綿にナノセルロースを融合させることで、滑らな紙のような不織布の新素材ができないかプロトタイプに取り組んでいます。

歴史を振り返ってみると、中国の漢代に刊行された『説文解字』では、紙を「わるい真綿を打ちたたいてつくった薄い敷物、またそのとき水中に分散した繭糸残片を漉いてつくった物」と説明しています。こうして作られた真綿の紙は不織布の先駆けともいえるもので便箋や大切な品物の包装紙、障子紙など広く使われていました[1]。

不織布として利用するには、真綿は強度が弱く、布として使用できません。そこで、九州大学大学院農学研究院の近藤研究室が開発するナノセルロースと融合することで、繊維同士を固着させ、より紙に近い感触の新たな素材を開発しています。

現在、この新素材を使って、身に着ける衣類への展開を模索しています。その一つとして、コスチュームデザイナーのARAKI SHIROさんと共に衣服作品を制作しています。制作した作品は、2020年3月14日に福岡市美術館で開催する「福岡アジアデザイナーズショー2020」で発表する予定です。

当日はどなたでもご覧いただけますので、ぜひお越しください。

[参考文献]

[1] 『財団法人日本真綿協会五十周年記念集』、日本真綿協会、1997年

日時

2019年12月25日(水)

場所

福岡市科学館

福岡市中央区六本松4丁目2−1

-

福岡市科学館ワークショップの様子

閉じる

福岡市科学館ワークショップの様子

閉じる

福岡市科学館ワークショップの様子

![九州大学イノベーションデザインネクスト[KID NEXT]](https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/wp-content/themes/kidnext/img/logo_header.png)