傘や扇子などの日用品から人工衛星用太陽電池パネルまで、大きな構造をコンパクトに折り畳む技術は様々な場面で必要とされています。これら展開構造をデザインする難しさは、展開して使用する際の頑丈さ、すなわち安定性と、折り畳みに必要な構造の不安定性という相反する要求をうまく両立させなければならない点に集約されます。

昆虫の翅に見られる巧妙な折り畳みは、展開状態で毎秒数十~数百回の羽ばたきに堪えられる強度を発揮するにもかかわらず、必要に応じて一瞬で展開・収納が可能であり、ここから学ぶことで革新的な展開構造をデザインできる可能性を秘めています。昆虫たちの翅の収納方法はバラエティに富んでいますが、中でもハサミムシの後翅にみられる特殊な折り畳みは、広げた状態から1/15~1/18程度の大きさまで非常にコンパクトに折り畳むことができます。彼らの後翅は扇子のような放射状のフレームに支えられていますが、我々の使う扇子やバッタなどの通常の扇子型の翅と異なり、フレームの中心に特殊なヒンジを備えており、閉じた扇子をもう一度真ん中から折ることが可能です。この翅はコンパクトなだけでなく、ヒンジに備わっているゴム状のたんぱく質の弾性を利用して、一瞬で閉じることが可能であったり、展開した状態でロックするための特殊な機構を備えていたりするなど、工学的にも興味深い特性が多く報告されています。

しかしながら、高い工学的ポテンシャルにもかかわらず、ハサミムシの扇子を人工の展開構造のデザインへ応用する試みは殆どされていません。ドイツの昆虫学者Fabian Haasによって、後翅の展開図が明らかにされていますが、扇子の形状やサイズが変わった際にどのように折り線を設計すればよいのか、展開図の設計法がわからなかったためです。

九州大学大学院芸術工学研究院の斉藤一哉講師は、オックスフォード大学自然史博物館の研究者らと共同で、このハサミムシの扇子の複雑な折り畳みパターンが、極めてシンプルな幾何学的ルールによって作図できることを明らかにしました。研究成果はPNAS(米国科学アカデミー紀要)電子版で公開されています。

斉藤講師らは、マイクロCTスキャナを用い、収納状態のハサミムシの翅の中で、主要なフレームがどのように配置されているかを解析するとともに、折紙の幾何学を応用することで展開図に必要な折り畳み条件を全て満たす作図法を提案しました。

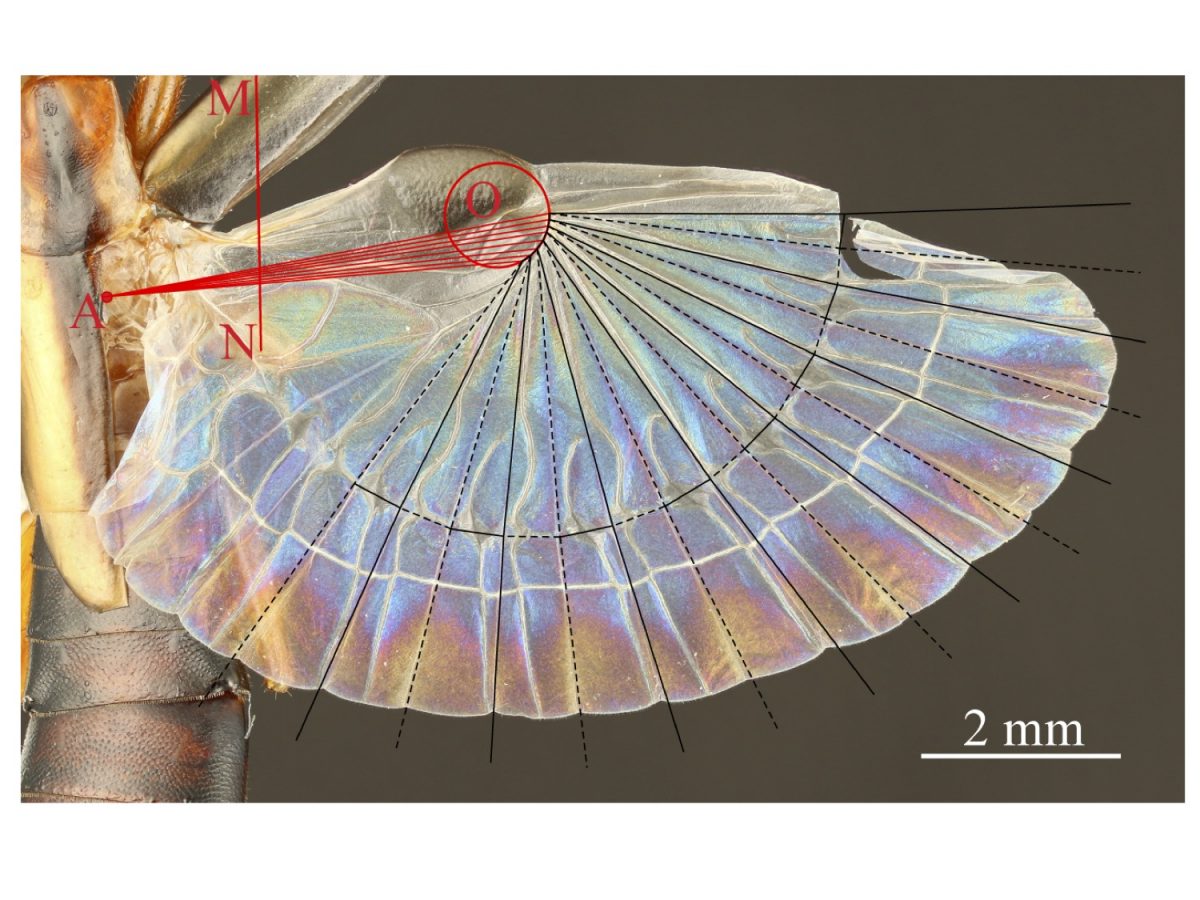

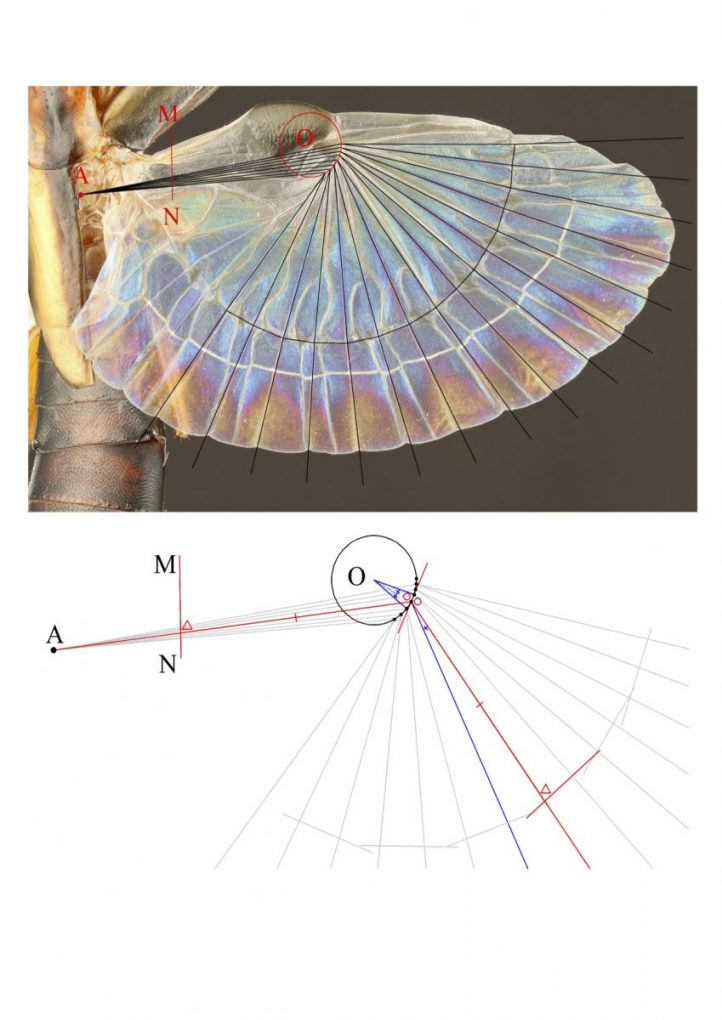

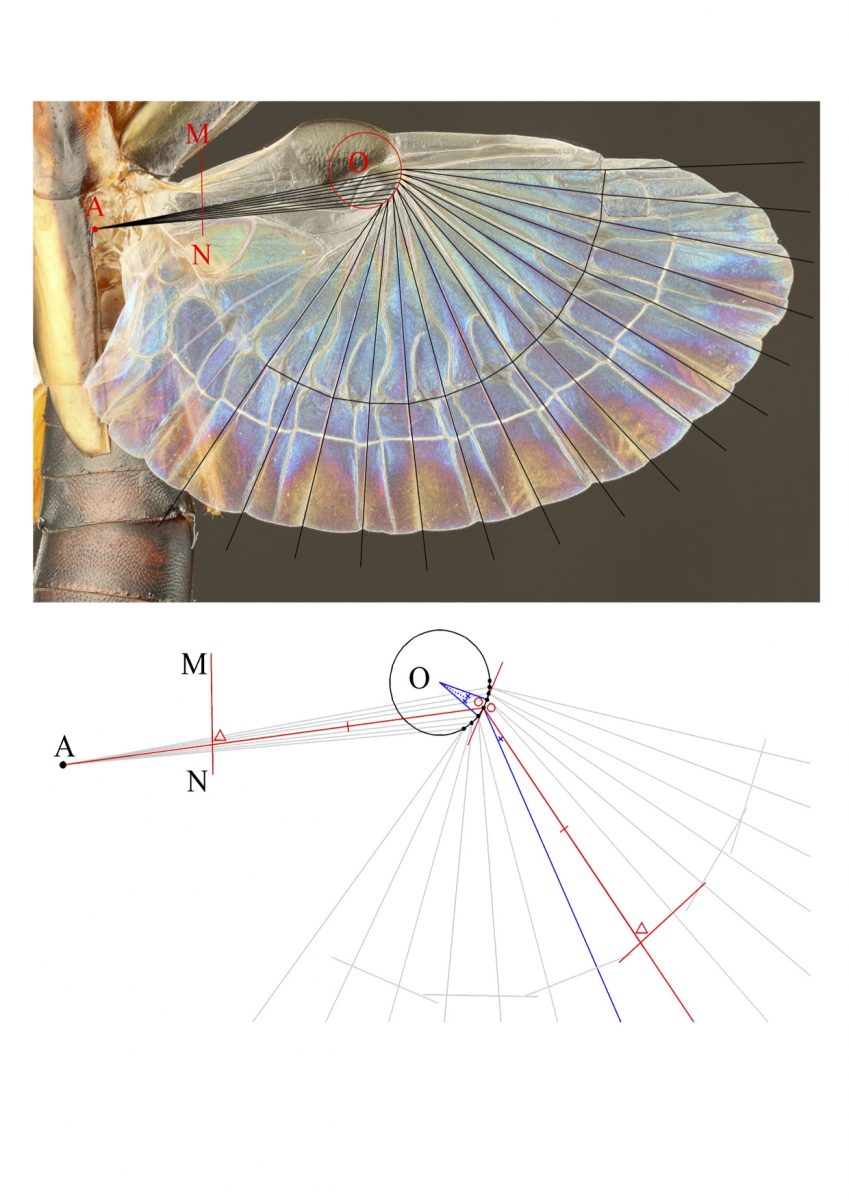

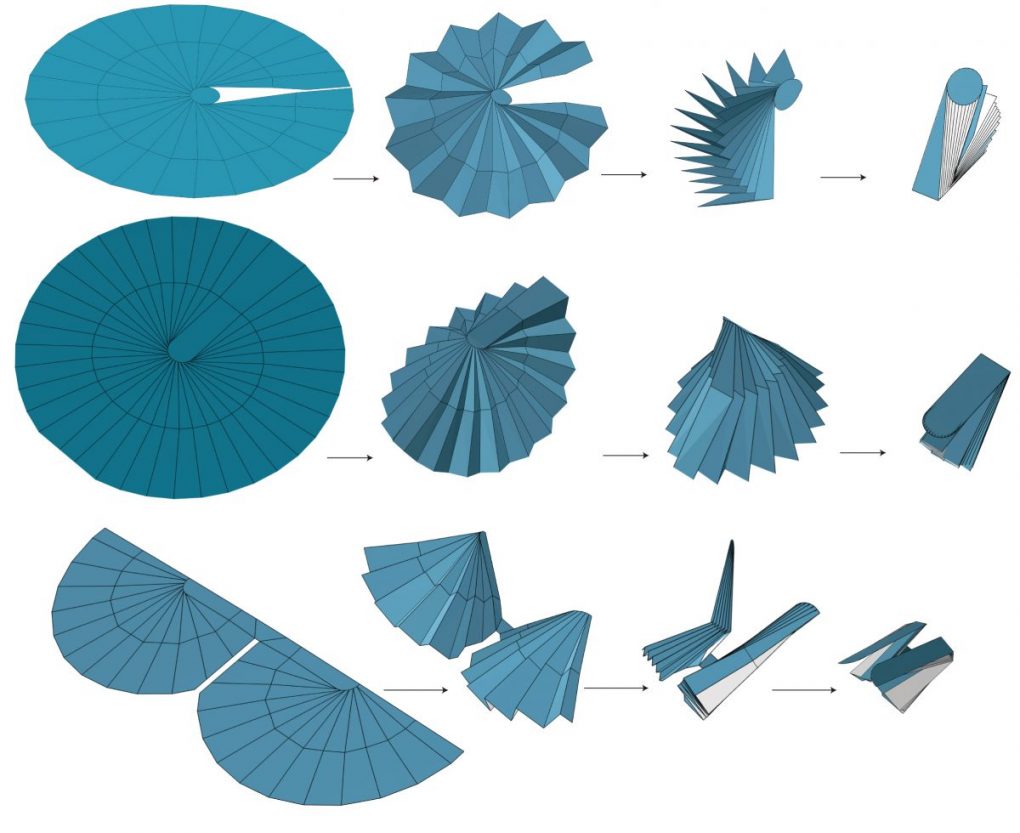

作図法の概略が右図に示されています。赤線で描かれた点と線と円が基本図形であり、ここからルールに従って線を引き、ミラーリングしたり回転させたりすることでハサミムシの扇子の展開図を作成することができます。定規とコンパスを使って作図する詳細なプロセスは論文のMovie S2とS3でも公開されています。斉藤講師は展開図を設計するソフトウェアを開発し、そのコードも公開しています。このソフトを使うと必要な扇子のサイズや外形から折り線パターンを自動で出力することが可能です。

この作図法で得られる折線は、実際のハサミムシの翅の折線と非常によく一致します。本研究のもう一つの成果は、翅に隠された幾何学的なルールが明らかになったことで、この複雑な折り畳みが進化の過程でどのように獲得されたのかについて推測できるようになったことです。昆虫の化石から折り畳みパターンを推測することは非常に困難ですが、同じ原理の折り畳みであれば、翅のフレームのパターン(翅脈)から折り線を再現することができます。斉藤講師とオックスフォード大学自然史博物館のRicardo Pérez-de la Fuente博士は、化石記録を調査し、約2.8億年前のペルム紀の地層から発見されたハサミムシの近縁種と考えらえるプロトエリトロプテラン種(Protelytropteran)の翅の折線も、今回提案された点と線と円をベースにした作図法で設計できることを明らかにしました。公開された論文では開発されたソフトウェアを使って予想した、プロトエリトロプテランとハサミムシの間に存在したであろう中間種の翅の折り畳みパターンについても記載されています。

プロトエリトロプテランとハサミムシの翅の折り畳みが同じ幾何学的ルールで作図できることは、この展開図設計法が2.8億年もの間使われ続けてきた非常に優秀な折り畳みの原理であることを示しています。この優秀な折り畳みを傘や扇子から宇宙展開構造まで、サイズ、形状の異なる様々な人工の展開構造物に直接応用できるようになったことは工学的に大きな意義があると考えています。同時に日本の伝統文化である折り紙の幾何学によって昆虫の翅の進化の謎に迫ることができた点もユニークな成果です。

今回の成果を基に設計したハサミムシ扇子の展開図と折り方をこちらで紹介していますので、ぜひ挑戦してみてください。実際に折り畳み可能な翅を備えたハサミムシとプロトエリトロプテランのペーパークラフトも公開しています。

場所

九州大学大学院芸術工学研究院

福岡市南区塩原4-9-1

お問い合わせ

九州大学大学院芸術工学研究院 講師 斉藤一哉

TEL: 092-553-4554

Mail: k-saito@design.kyushu-u.ac.jp

-

キバネハサミムシ ハサミムシの仲間には翅が退化した種も多いが,飛行能力を有する長翅型のハサミムシは背中に鞘翅と折り畳み型の後翅を持つ。鞘翅は四角く,折り畳まれた後翅の先端が飛び出ている。

閉じる

キバネハサミムシ ハサミムシの仲間には翅が退化した種も多いが,飛行能力を有する長翅型のハサミムシは背中に鞘翅と折り畳み型の後翅を持つ。鞘翅は四角く,折り畳まれた後翅の先端が飛び出ている。

閉じる

キバネハサミムシ ハサミムシの仲間には翅が退化した種も多いが,飛行能力を有する長翅型のハサミムシは背中に鞘翅と折り畳み型の後翅を持つ。鞘翅は四角く,折り畳まれた後翅の先端が飛び出ている。 -

展開図設計法の概略 (上)ハサミムシの後翅の折線パターンとの比較 (下)点A,直線MN,円Oの3つの基本図形から,放射状の折線と閉じた扇子を更に折るためのRing Foldと呼ばれる折線を設計できる

閉じる

展開図設計法の概略 (上)ハサミムシの後翅の折線パターンとの比較 (下)点A,直線MN,円Oの3つの基本図形から,放射状の折線と閉じた扇子を更に折るためのRing Foldと呼ばれる折線を設計できる

閉じる

展開図設計法の概略 (上)ハサミムシの後翅の折線パターンとの比較 (下)点A,直線MN,円Oの3つの基本図形から,放射状の折線と閉じた扇子を更に折るためのRing Foldと呼ばれる折線を設計できる -

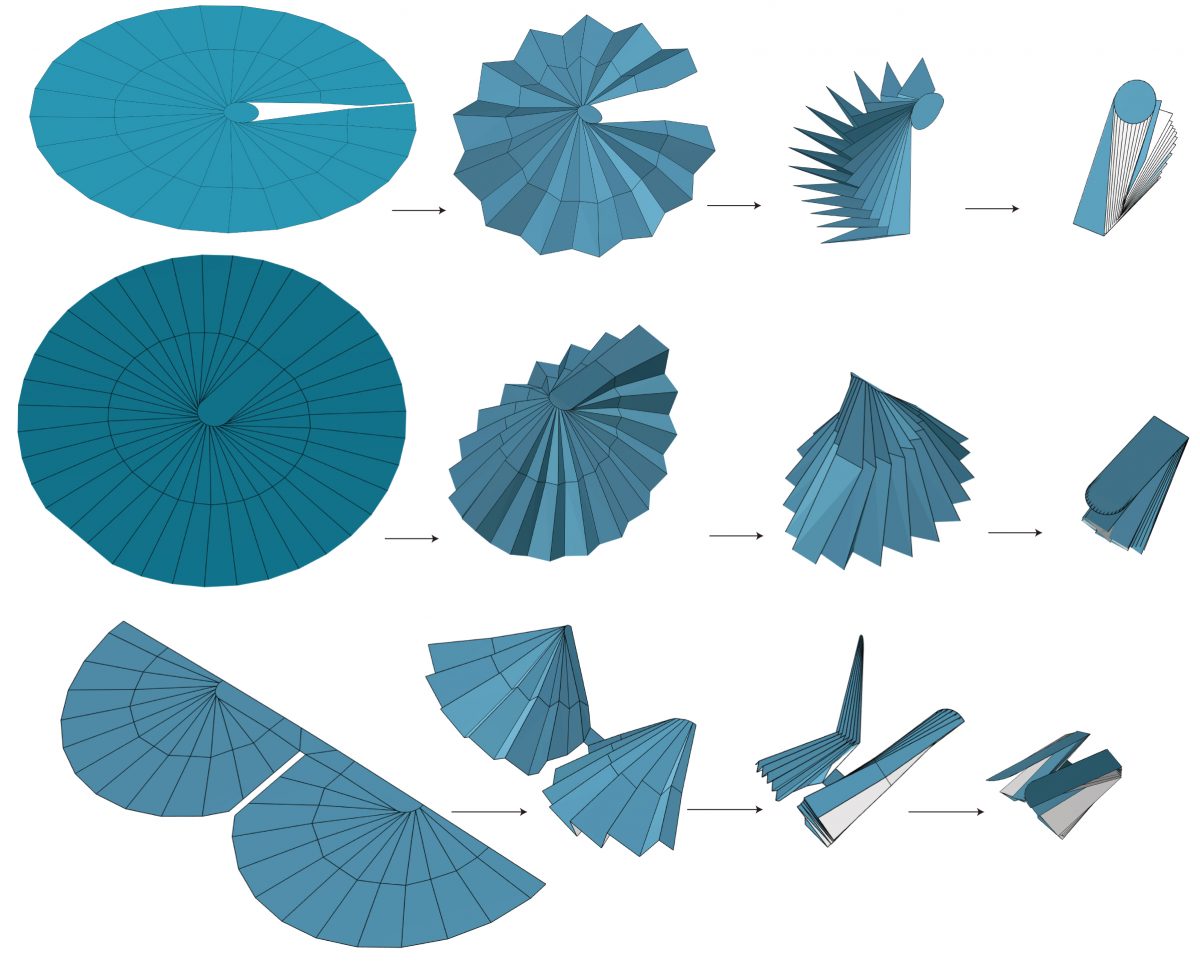

展開図設計ソフトを使ってデザインされた様々な形状のハサミムシ型の展開構造の例

閉じる

展開図設計ソフトを使ってデザインされた様々な形状のハサミムシ型の展開構造の例

閉じる

展開図設計ソフトを使ってデザインされた様々な形状のハサミムシ型の展開構造の例

![九州大学イノベーションデザインネクスト[KID NEXT]](https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/wp-content/themes/kidnext/img/logo_header.png)