九州大学大学院芸術工学研究院は、デザインの体系化を目的としデザイン学の基礎論に取り組んでいます。この度、第18回デザイン基礎学セミナー『文学の「もの」・「もの」の文学−菅原道真の美学を求めて』と題し、ライデン大学日本学科講師のニールス・ファン・デル・サルム氏をお招きしてオンライン・セミナーを開催しました。媒体に左右されない無形の芸術と捉えられてきた文学を、有形の「もの」として扱うことによってどのようにデザインとの接点が現れるのかについて、平安期の菅原道真の漢詩文集を用いてご講演頂きました。当日の模様を、本学芸術工学研究院吉田祐子学術研究員が振り返ります。

文学作品は、作品の表現媒体を多様に用いることができ、また複写可能でもあることから、近代以降とくに無形の芸術と捉えられてきました。これは、作品解釈に媒体の影響を考慮せず、テクストという意味内容に主眼を置いて判断する美的感覚を生み出しました。しかし、文学の媒体に着目すると、文学は「ものがたり」から「もの」となり、デザインとして文学を形づくる仕組みが見えてくるのではないだろうか。ニールス・ファン・デル・サルムさんの講演では、前近代の漢詩文を「もの」としてみる独自の解釈が行われました。

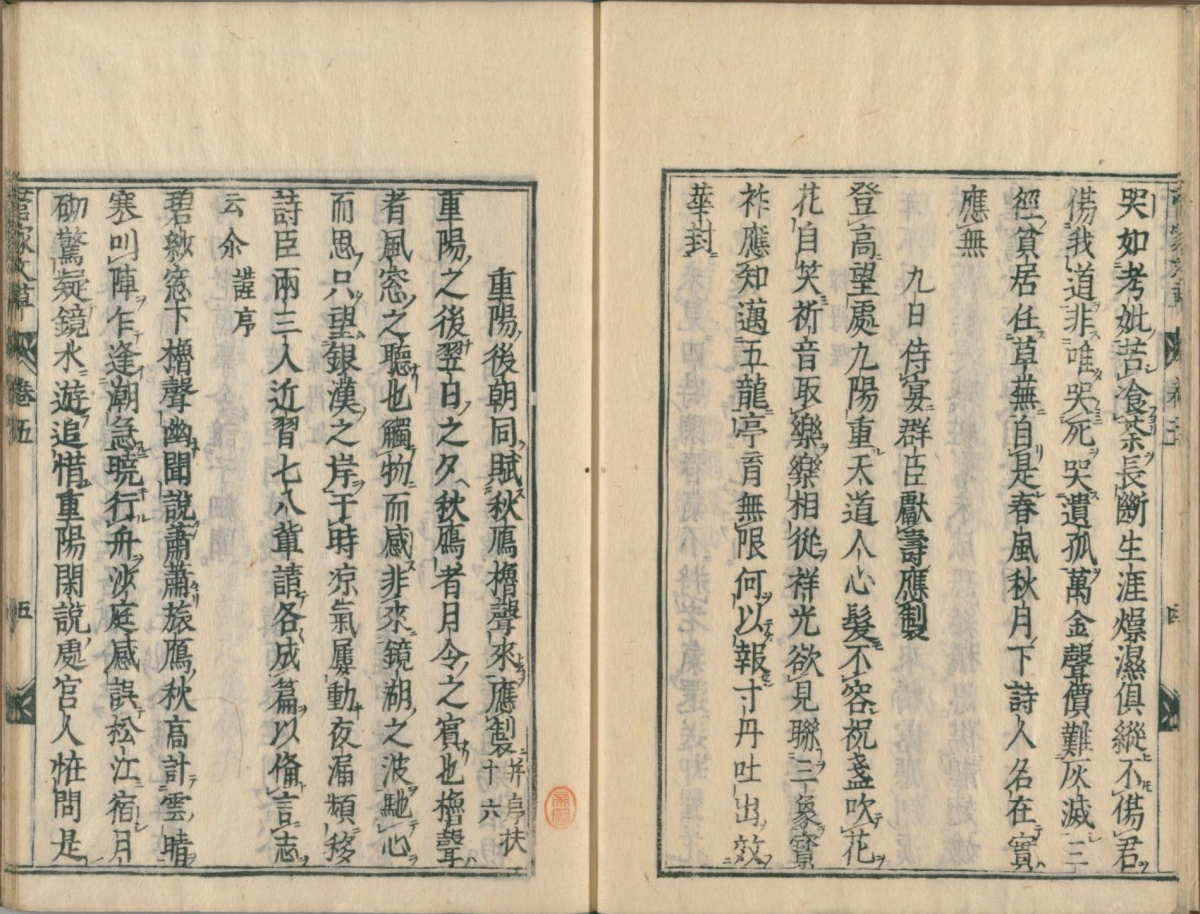

平安期の学者、政治家、文人として知られる菅原道真(845-903)は、第60代天皇の醍醐天皇(885-930)の依頼を受けて漢詩6巻(468首)と漢文6巻(161編)、全体にして12巻で構成される漢詩文集『菅家文草』を900年に編纂しました。醍醐天皇は15歳、道真55歳の時です。『菅家文草』は、いわば、天皇への漢詩文のお手本として献上されたものです。『菅家文草』は、道真直筆の原本は現存してはいないものの、私たちは道明寺天満宮所蔵(大阪)の巻子本、江戸期の元禄13年版、現代の岩波書店版(1966年)[注釈書]の3つの異なる「もの」(現物)を見ることができます。この『菅家文草』をデザインの視点から眺める時、作家の真正性や独自性は何に起因するのかを探る手がかりが分かります。

サルムさんは、既存の文学批評の批判から始めます。すなわち、作品の解釈の前提に、作家である詩人と作品世界とが強く結びついていると想定するやり方が、近現代以降に自然化された文学批評観ではないだろうかというのです。作品の中に作家の真正で独自な意図や、作り手の個人的感情の起伏を読み取ろうとする批評家の姿勢は、あくまで近現代的に構築された批評観であるかもしれません。逆に前近代では、批評家を含む鑑賞者は、作品の中に作家の意図を確認しようとする前提そのものがあまり見られなかったのではないかという観点が指摘されます。それを考察する手がかりが、「もの」として『菅家文草』を構成する詩文の型、編纂の仕組み、そして作品の展示方法、鑑賞の仕方にあります。

例えば、道真個人の感情の起伏や独自性が現れている作品として『菅家文草』から頻繁に引用され研究される詩は、道真の夭折した子(阿満)を詠んだ対句14句から成る作品「阿満を夢みる」です。批評家はこの詩の意味内容から、道真の個人的感情が表現されている、つまり、作家の独自性が証明されるという考えを導き出します。

このように現代の美的感覚では、我が子の死を詠む詩の内容から道真個人の性格を抽出し、そこに道真の真正性、独自性を見出そうとします。しかしながら、『菅家文草』の編纂方法を見てみると、各々の詩の配置順にも意味が読み取れるのです。作品「阿満を夢みる」は実のところ、巻子本を鑑賞する人が手にとって最初に目にする作品(巻頭詩)の位置に配置されてはいません。このことは、現代において作家の真正性や独自性を表現する作品として重要視されるこの詩は、前近代当時では、実は全体における配置上、必ずしも重要ではなかったという解釈を加えることができるのです。

実際に道真が巻子本の巻頭詩として選んだのは、天皇の下で行われる陰暦9月9日の九日宴で披露した応製詩と呼ばれる詩でした。天皇が決めるトピックに応答する形で作成、披露される(吟詠または、紙媒体による)応製の詩では、政治儀礼の中で正統として機能する修辞法の型として、4句による構造を踏襲することが通例となっていました。修辞の型を守るという当時の構成法をみると、その方法に作品に対する作者の独自性を見る可能性は乏しいと思われるかもしれません。しかし、規定された型を使用してものづくるデザインとしてこの漢詩文集が機能している点も見逃せないところです。

このように『菅家文草』を「もの」として捉え直すとき、文学作品は織られるというよりもデザインされるものであると言えます。天皇へ献上するために編纂されたこの漢詩文集のデザインは、前近代当時の政治社会的ニーズに裏付けされた修辞法のデザインとして新しい意義を作り出しています。修辞法の型、編纂の技巧、展示・鑑賞の仕方、そしておそらく漢音音読のパフォーマンスの美学も含め、「もの」としてのデザインを追求したところに、文学をデザインする独自性が見えてくるのだと思います。

日時

2021年1月28日(木) 開場16:00 開演16:30

場所

オンライン

お問い合わせ

デザイン基礎学セミナー事務局 九州大学大学院芸術工学研究院 古賀徹

designfundamentalseminar@gmail.com

-

第18回セミナーポスター

閉じる

第18回セミナーポスター

閉じる

第18回セミナーポスター

![九州大学イノベーションデザインネクスト[KID NEXT]](https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/wp-content/themes/kidnext/img/logo_header.png)