九州大学大学院芸術工学研究院は、デザインの体系化を目的としデザイン学の基礎論に取り組んでいます。この度、第23回デザイン基礎学セミナー『東アジアにおける職業デザイナーの誕生──陳之佛の東京美術学校留学を事例として』と題して、中国美術学院でデザイン史・製品デザイン論を専門とする張璟さん(Dr. Zhang Jing)をお招きし、オンライン・セミナーを開催しました。当日の模様を本学デザイン基礎学研究会のChen Ashが振り返ります。

まず浮き彫りになったのは、「職業デザイナー」という言葉です。張さんはこの言葉について、近代東アジアではデザインよりも職業デザイナーの方が後発であるという独自の考察を述べました。なぜなら、近代の日本や中国では長い間、書籍の装丁や舞台の設計など仕事は芸術家や文人が行われていたからです。彼らの仕事はアートとデザインの中間に位置すると考えられていましたが、現代における職業デザイナーの働き方は、「インハウスデザイナー」、「デザイン事務所の設立者」、「フリーランスデザイナー」などの形態で存在し、それは近代東アジアにおいて同時に生まれたのではなく、社会と市場の発展の必要性に応じて徐々に現れてきたものだと張さんは主張します。

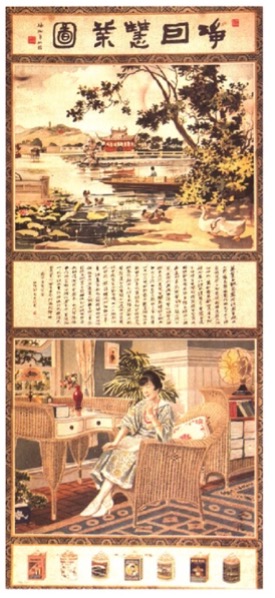

徐咏青と鄭曼陀が描いた広告『净因慧业图』、1920年( 『老月份牌』1997年、上海画报出版社、p.29)

陳之佛(Chen Zhifo、1896〜1962 )は、中国において最初のデザイン事務所を設立した人物であり、彼の生涯は東アジアにおける職業デザイナーの誕生の縮図のひとつと言えます。陳は16歳から浙江省立甲種工業学校で織物を学び、卒業後同校で教鞭をとり、1920年から1925年まで東京美術学校に留学しました。帰国後、1937年までデザインの仕事とデザイン教育に力を注ぎました。この間、彼は商務印書館、天馬書館、開明書館などの出版社と協力し、書籍や定期刊行物などのデザインを手がけ、上海で中国初めての創作図案事務所と言われる「尚美図案館」を設立しました。後に幾つかの大学で教授に就き、国立芸術専科──現在中国で最も有名な美術大学の前身である大学──の学長を務めましたが、1937年以降は徐々にデザインの仕事から離れ、中国の伝統的な花鳥画に専念するようになりました。

陳のような東アジアにおける近代的な職業デザイナーの誕生や、モダンデザインの発展を理解するためには、当時の時代背景を切り離すことができません。文化史的な観点から見ると、19世紀末から20世紀初頭にかけては、中国史における二度目の「西力東漸」(西洋化)という重要な時期でした。この時期の前後数十年間は、中国が欧米や日本から多くの技術や文化を輸入し、統治者から知識人へと、国家民族の運命を変革する方向を模索する時期だと言えます。特に、日本から積極的にすでに取り入れられ消化・理解されていた西洋文明の成果を導入したことは、昔からの日中間の文化交流の伝統に大きな変化をもたらしました。1894年の日清戦争と敗戦という現実が、清国政府に日本の明治維新による近代化の衝撃を与えました。また同じく漢字文化圏、地理的な近接性などの利便性のため、当時の中国では、日本を通じて近代文明を輸入しようという風潮になりました。この風潮によって、陳のような日本への留学を志す若者が大量に生み出されていました。

しかし、当時の中国人留学生の多くは経済、法律、医学、軍事などの応用知に目指し、元より美術を学ぶ人は少なく、陳以前にはデザインを勉強する留学生はいなかったのです。この側面から見ると、陳の東京美術学校留学ということの特異性が反映されています。そこから現代におけるデザインの概念は、当時の若者の留学そして帰国後の仕事を通じて積極的に中国に輸入されたことが理解されます。つまり中国の近代デザインはこれから、本格的に海外から知識経験を学ぶという道を歩み始めたのです。

このように、張さんは近代中国において陳のような職業デザイナーが出現したのは、「西力東漸」(西洋化)という風潮の必然的な結果ととらえています。したがってこれらの職業デザイナーは、従来の伝統的工芸の概念とは異なるデザインへの明確な理解を持ち、工業化時代の生産プロセスや手順に適合した方法で仕事をし、今日の職業デザイナーの仕事ぶりと大きな類似性を持っている、と張さんは述べました。

また20世紀初頭の中国の職業デザイナーたちは、当時の時代背景や社会環境から、文化的・知的な変革を通じて社会を改善することについてより高い熱意を示していたと張さんは論じました。彼らは、〈生まれつき〉ナショナル・アイデンティティと社会的責任を強く意識し、ゆえに社会的な文化思想活動と非常に密接な関係を保ち、中国の文化的・知的革命の内実を美学的に実現しようとする仕事を担っていました。

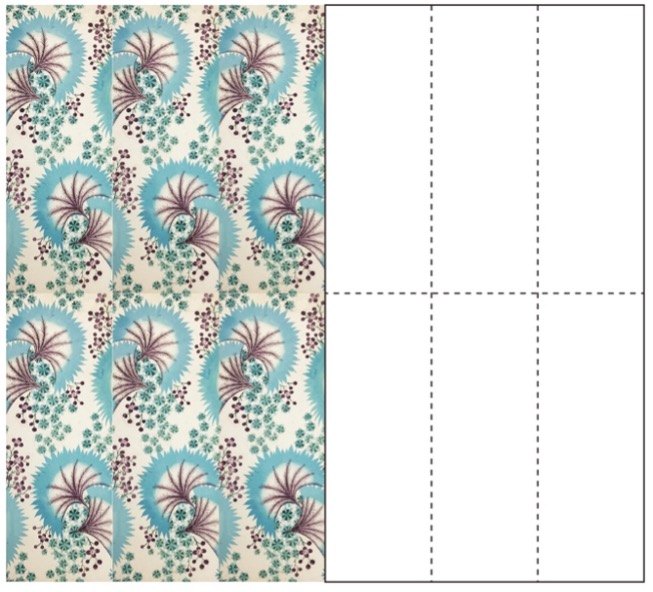

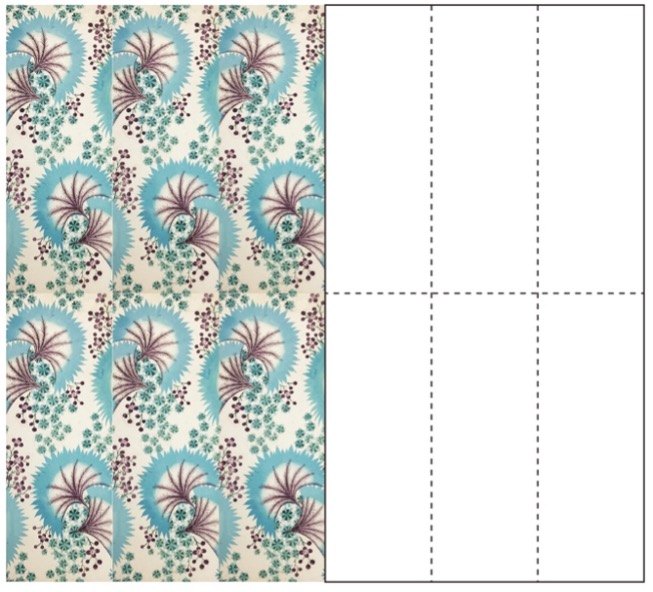

陳之佛デザインした生産用織物図案(『陈之佛图案精品』、2016、慈溪市文学芸術界聯合会・陳之佛芸術館,p. 11.)

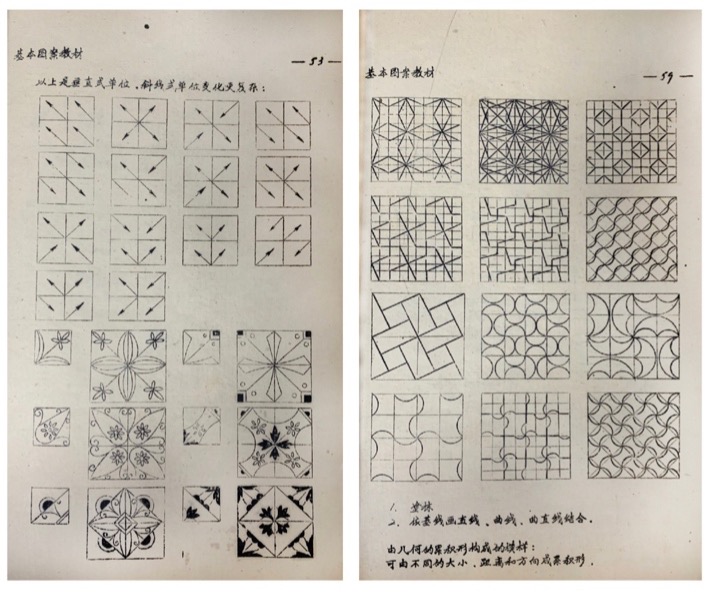

『陈之佛图案讲稿』(記録稿)、中国美術学院所蔵

しかし、張さんの語りから、当時の陳を代表とする職業デザイナーたちが一種、複雑な矛盾を抱えていたようにも思えます。東洋の伝統的な文化と西洋の新しい教育が交互に授けられた結果、新たな職業デザイナーたちは東洋と西洋、伝統と近代という二重の文化属性を持ち、それがもたらした文化の相互依存や対立を同時に引き受けてもいたのです。彼らは戦争の痛みと強烈なカルチャーショックを感じ、新たな知識を求めて故郷を離れた一方で、習得した西洋文化に穴を開けて自らのノスタルジーをそこに置こうと望み、もしくは西洋に生み出したデザインを学ぶ一方で、デザインを通じて世界に東アジアの伝統的な審美と思想を広めようと切望していたのです。

講演の最後に張さんは、1937年以降、陳之佛が次第にデザインの仕事から遠ざかっていった理由について語りました。戦争や貧困、市場の低迷により、当初は中国でモダンデザインを進めたいと考えて帰国した陳も、やがて中国で職業デザイナーとして働くことに不安を感じ、最終的には中国の伝統芸術に戻っていくことになりました。

このような結果は、中国の古文書『晏子春秋・雑下之十』にある次のような言葉を反映しているように思います。「橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同(江南に橘という樹があり、江北に植えると橘と為らずして、棘のある枳殻と為り、葉は似ているが実の味は違う)」-デザインという概念が東洋に伝わる前に、西洋の地ではすでに芽を出し、地面を踏みしめ、成長し、花を咲かせており、それが存在する環境と非常に密接に結びつき、時代変遷において自分なりに環境を適応させ、変化させていました。ゆえに輸入品としてのデザインの果実が、数千年にわたり安定した独自のシステムで発展してきた中国に入ると、それが発熱や痛み、変異を引き起こすことは必然のように思われるのです。

当時の中国では、総人口に占める農業人口の割合、工業・農業総生産額に占める農業生産額の割合がともに80〜90%でした。この文脈において、「デザイン」という言葉は、それを解釈し、伝え、消費する〈特権〉を持つエリート層のものです。このエリート層が所有するデザインは、一般大衆の価値観や消費習慣、文化的アイデンティティとはかけ離れており、こうしたデザインされた先駆的な雑誌や書籍、華やかな衣装や派手なステージも、当時中国の広大な山や田野、渓谷にまで響いていたとは想像しにくいところです。そのため、当時のデザインの発展は、ほとんど〈宙ぶらりん〉で脆いものになり、戦争や貧困など生存や生活に関わる変化が現れると、デザインはその派手な織物や宣伝広告とともに、戦塵に巻かれ、生活の片隅に見捨てられることになるでしょう。

今日でも、この宙に浮いたデザインの脆さが消えたとは言えず、もしくはデザイン、美また良い暮らしについての解釈もエリート層のものではなくなったとは言い難いでしょう。いまでもデザインの定義、解釈、評価のほとんどは、アカデミーの中やスポットライトに照らされた白い壁の中に残されているのです。おそらく今日の我々でさえ、近代東アジアにおける職業デザイナーたちが直面したジレンマ、矛盾、苦境から逃れているとは考えにくいように思います。

日時

2021年12月14日 17:30-19:30

場所

オンライン

お問い合わせ

デザイン基礎学セミナー事務局 九州大学大学院芸術工学研究院 古賀徹

designfundamentalseminar@gmail.com

-

第23回デザイン基礎学セミナーポスター

閉じる

第23回デザイン基礎学セミナーポスター

閉じる

第23回デザイン基礎学セミナーポスター

![九州大学イノベーションデザインネクスト[KID NEXT]](https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/wp-content/themes/kidnext/img/logo_header.png)